Spotlighting Museums vol. 34

Digitales Crowdsourcing im Museum: Ein Projektbericht und Ausblick - Digital crowdsourcing in museums: A project report and outlook

Please find the English Version below

Liebe Leser:innen,

heute richten wir unseren Fokus auf das Projekt «Vorarlberger Kindheiten», welches digitales Crowdsourcing im Museum einsetzt und persönliche Geschichten sammelt und präsentiert.

Fatih Özcelik, verantwortlich für Vermittlungs- und Vernetzungsprojekte am Vorarlberg Museum, und Gaëlle Shrot, freiberufliche Kulturvermittlerin, beide Co-Kurator:innen dieses Projekts, werden uns die Ziele, Methoden, Herausforderungen und zukünftigen Schritte näherbringen. Das Projekt wurde im Rahmen des Programms "Das relevante Museum" initiiert.

Wie möchten wir Digitales Crowdsourcing im Museum nutzen?

Mit dem Projekt „Vorarlberger Kindheiten“ möchten wir testen, ob die Strategie des digitalen Crowdsourcing für unser Museum funktionieren kann, und falls ja, wie. Wir möchten Menschen über soziale Medien erreichen und sie bitten, mit uns Fotos, Objekte und vor allem Geschichten aus ihrer Kindheit zu teilen. Es soll eine Art Archiv der Vorarlberger Kindheiten geschaffen werden. Geschichten sind ein wichtiger Teil des Vorarlberg Museums. Nicht die Geschichte Vorarlbergs möchten wir präsentieren, sondern die vielen Geschichten Vorarlbergs.

Ziel dieses Projekts ist es, die Reichweite des Museums zu erweitern und seine Sammlungen mit persönlichen Geschichten zu bereichern. Vor allem aber wollen wir mit den Menschen ins Gespräch kommen und soziale Bindungen schaffen. Das Projekt kann durch Ausstellungen und Workshops ergänzt werden.

"Was wir mit diesem Projekt erreichen wollen, ist mehr als ein Archiv, nämlich eine soziale Verbindung zwischen den Teilnehmer:innen zu schaffen. Wir wollen, dass sie mit dem Museum zu tun haben, aber auch eine Gemeinschaft bilden." - Fatih Özcelik, Co-Kurator des Projekts "Vorarlberger Kindheiten"

Wie können wir den Dialog zwischen den Generationen fördern?

Für dieses Projekt blicken wir durch die Linse der Biografieforschung. Das Projekt hat einen generationenübergreifenden Aspekt. Wir suchen die Geschichten von Menschen die zwischen 40 und 80 Jahre alt sind. Da diese oft nicht mit sozialen Medien vertraut sind, richtet sich die Kampagne an deren Kinder.

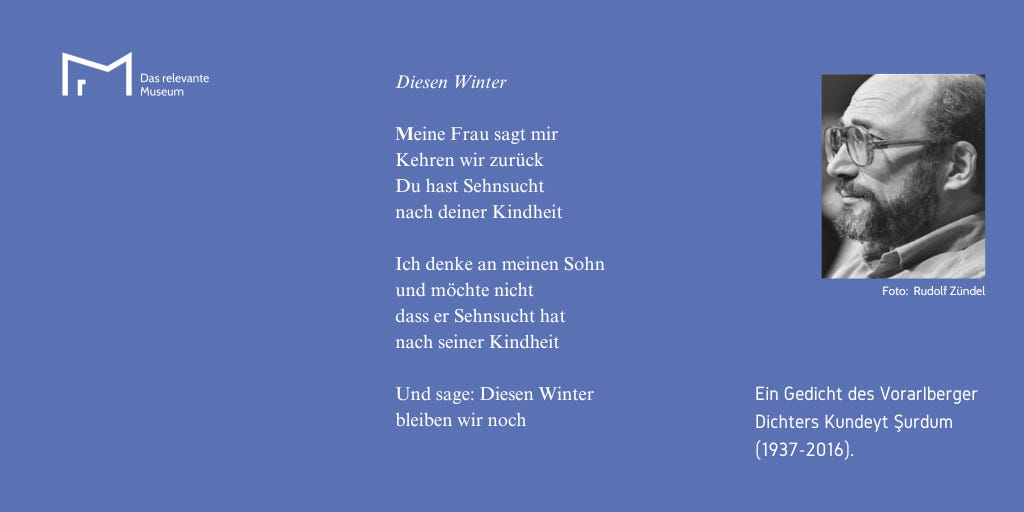

Ein weiterer Aspekt ist, dass wir nach Geschichten von Menschen suchen, die migriert sind. Dabei ist es wichtig, dass wir sie nicht herausgreifen, sondern sensibel und symbolisch inklusiv vorgehen. Zum Beispiel nutzen wir die Figur von Kundeyt Şurdum, einem aus der Türkei eingewanderten Vorarlberger Dichter, und verwenden eines seiner Gedichte, um eine emotionale Verbindung herzustellen.

Wie möchten wir vorgehen?

Unser Plan ist es, verschiedene Gruppen über unterschiedliche Kommunikationskanäle wie Facebook, Instagram, Youtube, Messenger-Apps anzusprechen. Dadurch möchten wir herausfinden, welcher Kanal für wen am besten funktioniert. Zum Beispiel, reicht die Social-Media Präsenz des Museums aus oder wäre eine Zusammenarbeit mit Vereinen oder anderen Gruppen sinnvoller?

Wie können wir erreichen, dass sich die Menschen beteiligen?

Die Geschichten und Fotos können entweder digital geteilt oder persönlich im Museum übermittelt werden. Es ist uns wichtig, verschiedene Formen von Beteiligung anzubieten - vom Posten eines Bildes bis hin zu einem Interview, das uns mehr fordert. Interviews erfordern Zeit, Vertrauen aufzubauen und ein hohes Mass an Sensibilität.

Wie können wir Wertschätzung und Rückgabe an die Teilnehmer:innen gewährleisten?

Besonders wichtig ist es uns, dass die Menschen, die ihre Geschichten, Objekte und Fotos zur Verfügung stellen, etwas zurückbekommen. Als Gegenwert erhalten sie eine hochwertige digitalisierte Videogeschichte und Fotos, die in einer Geschichtenbox mit einem USB-Stick präsentiert werden. Zusätzlich werden die Geschichten im Museum archiviert und mit einer Inventarnummer versehen, um einen späteren Zugang für die Familien zu garantieren.

Wie können wir Herausforderungen bewältigen?

Das Museum hat bald einen neuen Direktor, und derzeit warten wir darauf, dass das Projekt offiziell genehmigt wird. Und auch die Finanzierung muss noch geklärt werden. Einige Leute zögern möglicherweise, sich auf soziale Medien einzulassen, was mit dem Paradigmenwechsel von Objekten zu Geschichten zusammenhängt.

Es zeigt sich auch ein Schneeballeffekt: Das Projekt hat sich deutlich ausgeweitet, weit über die ursprünglichen Erwartungen hinaus, und umfasst nun auch Workshops und Ausstellungen. So ist ein generationenübergreifender Workshop geplant, bei dem ältere Menschen den Kindern Spiele aus ihrer Kindheit beibringen, während die Kinder ihrerseits ihnen die Spiele von heute vorstellen.

Was sind unsere nächsten Schritte?

Im Museum werden wir ein Team zusammenstellen müssen. Hierfür benötigen wir Expert:innen für Biografieforschung und für Social Media. Darüber hinaus sind wir auf der Suche nach potenziellen Partnerschaften.

Mit wem arbeiten wir bereits zusammen?

Mit dem Kinderdorf Vorarlberg haben wir bereits Gespräche über eine Partnerschaft geführt. Ein weiterer Partner, auf den wir uns freuen, ist das Spielzeugmuseum der Fakultät für Erziehungswissenschaften der Universität Ankara - Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi, mit dem wir einen Workshop planen, der Spielzeug aus ihren Sammlungen einbezieht. Wichtig sind auch Medienpartnerschaften, wie beispielsweise mit dem Radio (ORF) und der Zeitung (VN).

Wie können wir weiterhin voneinander lernen?

Das Programm "Das relevante Museum" hat uns die Möglichkeit gegeben, uns mit dieser Idee auseinanderzusetzen. Natürlich haben wir sehr von der Unterstützung von Rachel Wang aus London profitiert, aber auch von den Impulsen, Erfahrungen und Hinweisen unserer Co-Teilnehmer:innen, denen wir herzlich danken möchten. Die verschiedenen Diskussionen haben es uns ermöglicht, unser Projekt zu konkretisieren, besser zu definieren und für verschiedene Eventualitäten zu planen.

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer aktuellen Ausgabe.

Übrigens, das Projekt «Vorarlberger Kindheiten» ist inspiriert von Franziska Mucha, Kuratorin für Digitale Museumspraxis im Historischen Museum Frankfurt. Sie hat über "Co-creative events for engagement with digital cultural heritage collections" promoviert.

Herzliche Grüsse

Christine Müller Stalder, Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte

Spotlighting Museums vol. 34

Digital crowdsourcing in museums: A project report and outlook

Dear readers,

Today we are focussing on the "Vorarlberger Kindheiten" project, which uses digital crowdsourcing in museums. It aims to collect and present personal stories to enrich the community.

Fatih Özcelik, responsible for educationaland networking projects, and Gaëlle Shrot, freelance cultural mediator at the Vorarlberg Museum, both as co-curators of this project, will introduce us to the goals, methods, challenges and future steps. The project was initiated as part of the "The Relevant Museum" programme.

How do we want to use digital crowdsourcing in the museum?

With this project, we want to test whether a strategy of digital crowdsourcing can work for our museum, and if so, how. We are planning to appeal to people through social media and ask them to share photographs, objects and more importantly stories of their childhood, to create an archive of Vorarlberg childhoods. Stories are an important part of the museum approach, looking to present not the history of Vorarlberg but the many stories of Vorarlberg.

The aim of this project is to improve the museum’s reach, expand the collections by adding these personal stories, but more importantly to create social dialogue. Several projects can be added to it, including an exhibition and workshops.

"More than an archive, what we want to achieve with this project is to create a social link between the participants. We want them to be involved with the museum, but also build a community together." Fatih Özcelik, Co-Kurator des Projekts "Vorarlberger Kindheiten"

How can we promote dialogue between the generations?

For this project, we would be working through a biographical research lens. The project has an intergenerational aspect, as the target public of the campaign are the children of the people whose story we are looking for, who would be 40 to 80 years old and maybe not very conversant with social media.

A secondary aspect is that we also want to look for stories of people who have migrated, not by singling them out, but by being adopting a sensitive approach and being symbolically inclusive. We would for instance use the figure of Kundeyt Şurdum, a Vorarlberger poet who migrated from Turkey, and use one of his poems in order to create an emotional connection.

How do we want to proceed?

We plan on reaching different groups through different approaches by using different channels (Facebook, Instagram, Youtube, Messengerapps…) in order to figure out which channel will work better for whom – for instance whether the museum social media is enough, or wether we should work together with associations.

How can we maximise people's participation?

The stories and photos can be shared either digitally or in person, by making an appointment at the museum. We plan for different modes of engagement – from posting a picture to giving an interview, which will them demand more involvement from us. An interview requires time, trust-building and sensitivity.

How can we ensure appreciation and giving back to the participants?

What is especially important for us is to give back to the people sharing their stories, objects and photographs. They would receive a high-quality digitized video story and photographs, which would be presented in a story box (Geschichtenbox) including a USB stick. We will also archive the story in the museum, where an inventory number would guarantee access to the family later.

How can we overcome challenges?

The museum will get a new director soon and for the moment we are still waiting for the project to get formal approval. We also need to discuss funding. Some people are reluctant to embrace social media, which ties in with a paradigm shift from objects to stories.

There is also snowball effect: the project has become much bigger than previously expected, including workshops and exhibitions. We plan for instance an intergenerational workshop in which older people would teach children the games of their childhood while children could teach the games they play now.

What are our next steps?

We will need to establish a team in the museum. We need a team of experts on biographical research, a social media expert. We are also looking to establish partnerships.

We have already talked about a partnership with the Kinderdorf Vorarlberg. Another partner we are excited about is the Ankara University Faculty of Educational Science Toys Museum – Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi, with whom we are planning a workshop with toys from their collections. Media partnership are also important, such as with radio (ORF) and newspaper (VN).

How can we continue to learn from each other?

The “Relevantes Museum” programme allowed us to engage with this idea. We have benefited very much from the support of Rachel Wang from London, of course, but also from the impulses, experiences, and advice of our co-participants, whom we would like to thank. The discussions allowed us to bring our project together and define it better, as well as plan for different eventualities.

Thank you for your interest in our current issue.

By the way, the "Vorarlberger Kindheiten" project was inspired by Franziska Mucha, Curator for Digital Museum Practice at the Historisches Museum Frankfurt. She wrote her doctoral thesis on "Co-creative events for engagement with digital cultural heritage collections".

Best wishes

Christine Müller Stalder, Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte