Spotlighting Museums, vol. 45

Netzwerk P - eine Initiative für partizipative Museumsarbeit - Network P - an initiative for participatory museum work

Please find the English Version below

Herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe des neuen Jahres, in der wir Sie mit in die Schweiz nehmen und unseren Spotlight auf Thesen zur Partizipation richten. Eva Grädel, Leiterin Partizipation & kulturelle Teilhabe im Zentrum Paul Klee und Martin Handschin, freischaffender Kulturvermittler, verantworten das in der Schweiz verortete Netzwerk P. Sie haben für uns zusammengefasst, wie es zu der Bewegung für mehr Partizipation im Museum kam und wo sie steht.

Seit 2021 widmet sich eine lose Gruppierung von Museums-Akteur:innen der Förderung neuer Formen von Partizipation an Schweizer Museen und des zugehörigen Diskurses. Wie gehen andere Museen und Praktiker:innen partizipative Projekte an? Welchen Herausforderungen sehen sie sich gegenüber und wie begegnen sie ihnen? Am Anfang von Netzwerk P stand das Projekt paul&ich, ein partizipatives Pionierprojekt des Zentrum Paul Klee in Bern, dessen Leitung Eva Grädel innehatte. paul&ich verfolgte das Ziel, das Mehrspartenhaus in einem gross angelegten partizipativen Prozess gemeinsam mit der Bevölkerung lokal stärker zu verankern. Schon kurz nach Projektstart entstand das Bedürfnis nach einem Austausch mit anderen Museen und Praktiker:innen, die sich mit ähnlichen Herausforderungen und Themen auseinandersetzten. Zugleich bestand von Seiten der paul&ich-Förderpartner Migros-Pionierfonds der Anspruch, die im Projektrahmen gemachten Erfahrungen zu teilen. Nicht zuletzt standen die Mittel zur Verfügung, um einen solchen Austausch zu initiieren und moderieren.

Die daraus folgende Einladung zum Austausch traf in der Szene einen Nerv. Erste digitale Austauschtreffen zeigten, dass sich zahlreiche andere Institutionen sowie Praktiker:innen aus der freien Szene ähnliche Fragen stellten und nach Möglichkeiten suchten, andere und neue Positionen zu Partizipation im Museum kennenzulernen. Die Zeit schien reif für eine Fortsetzung des Dialogs zum Thema Partizipation am Museum, der mit nationalen Tagungen des Stapferhaus Lenzburg 2012 und des Nationalen Kulturdialogs 2017 und 2019 angeregt worden war.

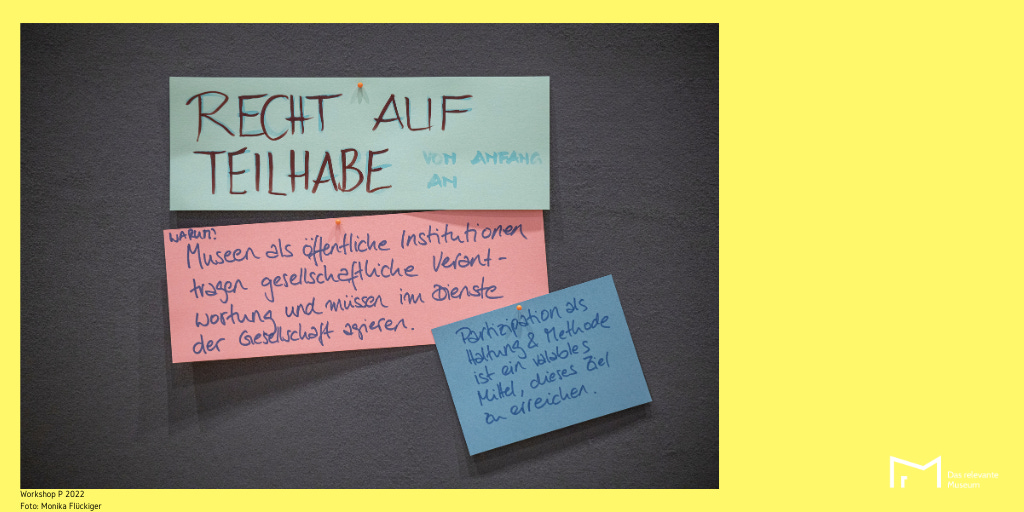

Wo stehen wir in der Schweiz in Sachen Partizipation im Museum? Und wohin wollen wir? Das waren die zentralen Fragen, die uns - in der Zwischenzeit war auch Martin Handschin zum Netzwerk dazu gestossen - in der Initialphase des Netzwerks antrieben. Wegweisend war dabei der Workshop P, den wir im Frühling 2022 organisierten.

Die zwei Workshoptage im Zentrum Paul Klee waren dem «Warum» gewidmet, der sowohl individuellen als auch institutionellen Motivation, partizipativ zu arbeiten. Im Austausch untereinander sowie im Spiegel von inspirierenden internationalen Positionen, haben wir uns über unseren Antrieb und unsere Visionen für Partizipation im Museum ausgetauscht. Ziel von Workshop P war es von Anfang an, gemeinsam Thesen zur Partizipation im Museum zu formulieren.

Im Laufe des Workshops hat sich gezeigt, dass wir je drei Thesen zu drei Stichworten formulieren möchten: WARUM machen wir uns für Partizipation am Museum stark? WAS zeichnet Partizipation für uns aus? WIE gelingt es uns, Partizipation am Museum zu stärken? So entstanden zum Schluss der zwei Tage 9 Thesen zu Partizipation im Museum:

These 1 – Durch Partizipation leben Museen Diversität und stehen für die plurale Gesellschaft ein.

These 2 – Das Museum schafft durch Partizipation neue Beziehungen, Nähe und Zugehörigkeiten – für seinen spezifischen Ort in seinen Beziehungen zur Welt.

These 3 – Museen als öffentliche Institutionen machen sich für Partizipation stark, weil mit ihr das Recht auf Teilhabe in allen Museumsbereichen umgesetzt werden kann. So kommen sie ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nach.

These 4 – Partizipation setzt ein aufrichtiges Interesse aneinander voraus, das Grundlage für einen wertschätzenden Austausch ist. Dieser findet in einem klar ausgehandelten geschützten Rahmen statt. Jede einzelne Expertise zählt.

These 5 – Partizipation erfordert geistigen und physischen Raum, sowie Zeit.

These 6 – Partizipation wirkt demokratisierend, weil sie Machtstrukturen aufbricht und Deutungshoheit teilt. Dank dieser Haltung stehen Menschen genauso wie (Sammlungs-) Objekte im Zentrum.

These 7 – Das subversive Nutzen von Spielräumen und anders gesetzte Prioritäten schaffen Raum für Partizipation.

These 8 – Partizipation ist Teil des Leistungsauftrags und benötigt angemessene Erfolgskriterien.

These 9 – Wir stärken die Partizipation, indem sie die Institutionen durchdringt, sich in Strategien, Strukturen und Ressourcen zeigt und im Arbeitsalltag realisiert wird.

Die 9 Thesen bildeten seither einen der Grundsteine unseres Handelns. Als erstes wollten wir den Dialog dazu über den Kreis an Praktiker:innen hinaus ausweiten und feststellen, welche Reaktionen die Thesen auslösen. Dazu haben wir den dreiteiligen Podcast Dialog P mit Entscheidungsträger:innen aus Museen, Kulturpolitik und Förderung realisiert. Die zweite zentrale Handlungsachse von Netzwerk P blieb die Vernetzung von Menschen aus der Praxis.

Mit der laufenden Loslösung von Netzwerk P vom Zentrum Paul Klee wurden die Aktivitäten des Netzwerks zunehmend breiter durch die Community abgestützt. So haben erfreulicherweise sowohl Kulturpolitik als auch die Forschung und die Förderung immer wieder die Zusammenarbeit mit dem Netzwerk gesucht. So wurde etwa die in These 8 formulierte Forderung nach angemessenen Erfolgskriterien von partizipativen Museumsprojekten von der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) im Rahmen eines mehrtägigen Design Thinking-Prozesses aufgegriffen. Diese Initiative wiederum wurde sowohl vom Bundesamt für Kultur (BAK) als auch vom Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft der Universität Zürich (ISEK) mit Fokus auf Fragen der Wirkungsmessung weiter verfolgt. Die Vernetzung mit dem ISEK führte in der Zwischenzeit zur Lancierung einer aus Praktiker:innen und Forschenden bestehenden Arbeitsgruppe zum Thema «Wirkungsforschung am Museum» , in deren Kontext auch die Entwicklung der Kachel «Partizipation» im Rahmen des von der NORDMETALL-Stiftung initiierten Projekts Museum Development Goals vorgesehen ist. Weiter erarbeiten wir mit dem Verband Kulturvermittlung Schweiz ein Praxistool zur Planung und Umsetzung partizipativer Projekte. Dies sind nur einige Beispiele dafür, was in den vergangenen drei Jahren seit der Formulierung der 9 Thesen passiert ist. Dass unsere Initiative eine solche Resonanz auslösen würde, haben wir damals nicht zu hoffen gewagt. Nun möchten wir das Potential von Netzwerk P weiter entfalten. Ziel für die unmittelbare Zukunft ist es, das Netzwerk weiter zu stärken. Zum einen möchten wir eine durch die Community getragene Struktur schaffen, zum anderen neue Vernetzungs- und Kollaborationsformate testen, um auf diesem Weg Partizipation im Museum weiter zu stärken – sehr gerne auch im Austausch mit Gleichgesinnten über die Landesgrenzen hinaus!

Ein herzlicher Dank geht an Eva Grädel und Martin Handschin.

Wer mit ihnen Kontakt aufnehmen möchte, schreibt an info@netzwerk-p.ch.

Weitere Informationen: www.netzwerk-p.ch

Gern nehmen wir Sie auch in Zukunft mit und berichten, wie es mit dem Netzwerk P weitergeht, aber auch, wie sich erfolgreiche Netzwerke verknüpfen, verbinden und gegenseitig bereichern und verstärken.

Wenn Sie jemanden kennen, den dies auch interessiert, empfehlen Sie gern unseren Newsletter “Spotlighting Museums” weiter und teilen diese Ausgabe.

Herzliche Grüße

Katja Stark, NORDMETALL-Stiftung

English Version

Welcome to our first issue of the new year, in which we take you to Switzerland and turn a spotlight on participation in museums. Eva Grädel, Head of Participation & Engagement at Zentrum Paul Klee, and Martin Handschin, a freelance cultural facilitator, are responsible for the Swiss-based Network P. They have summarised for us how the movement for more participation in museums came about and where it stands.

Since 2021, a loose grouping of museum stakeholders has been dedicated to promoting new forms of participation in Swiss museums and the associated discourse. How do other museums and practitioners approach participatory projects? What challenges do they face and how do they address them? The paul&ich project, a pioneering participatory project by the Zentrum Paul Klee in Bern, which was headed by Eva Grädel, was the starting point for Netzwerk P. paul&ich pursued the goal of strengthening the local ties between the multi-genre center and the population in a large-scale participatory process. Shortly after the project began, the need arose to exchange ideas with other museums and practitioners dealing with similar challenges and topics. At the same time, the Migros Pioneer Fund, which supports the paul&ich project, wanted to share the experiences gained in the project. Not least, the funds were available to initiate and moderate such an exchange.

The resulting invitation to exchange ideas struck a chord in the scene. The first digital exchange meetings showed that numerous other institutions and practitioners from the independent scene were asking similar questions and looking for opportunities to get to know other and new positions on participation in museums. The time seemed ripe to continue the dialogue on participation in museums, which had been stimulated by national conferences of the Stapferhaus Lenzburg in 2012 and the National Culture Dialogue in 2017 and 2019.

Where do we stand in Switzerland in terms of participation in museums? And where do we want to go? These were the central questions that drove us in the initial phase of the network - in the meantime Martin Handschin had joined the network. The path was led by the workshop P, which we organized in spring 2022.

The two-day workshop at the Zentrum Paul Klee was dedicated to the “why”, to both individual and institutional motivation to work in a participatory way. We exchanged ideas about our motivation and our visions for participation in museums, both among ourselves and in the context of inspiring international positions. From the outset, the aim of Workshop P was to formulate theses on participation in museums together.

During the workshop, it became clear that we would like to formulate three theses each on three keywords: WHY do we advocate participation in museums? WHAT characterizes participation for us? HOW can we strengthen participation in museums? At the end of the two days, we had come up with 9 theses on participation in museums:

Proposition 1 – Through participation, museums embrace diversity and advocate for a pluralistic society.

Proposition 2 – Through participation, museums create new relationships, closeness and a sense of belonging – for their specific location in their relationships with the world.

Proposition 3 – Museums as public institutions are committed to participation because it can be used to implement the right to participate in all areas of the museum. In this way, they fulfill their social responsibility.

Proposition 4 – Participation requires a sincere interest in each other, which is the basis for an appreciative exchange. This takes place in a clearly negotiated, protected framework. Every single expertise counts.

Proposition 5 – Participation requires mental and physical space, as well as time.

Thesis 6 – Participation has a democratizing effect because it breaks down power structures and shares interpretive sovereignty. Thanks to this attitude, people are at the center, just like (collection) objects.

Thesis 7 – The subversive use of leeway and different priorities create space for participation.

Thesis 8 – Participation is part of the performance mandate and requires appropriate success criteria.

Proposition 9 – We strengthen participation by permeating the institutions, showing it in strategies, structures and resources and realising it in everyday work.

Since then, the 9 propositions have formed one of the cornerstones of our work. First of all, we wanted to expand the dialogue beyond the circle of practitioners and determine how the propositions would be received. To do this, we created the three-part podcast Dialog P with decision-makers from museums, cultural policy and funding. The second central axis of action of Netzwerk P remained the networking of people from the field.

As Netzwerk P increasingly detached itself from the Zentrum Paul Klee, the network's activities received broader support from the community. Encouragingly, cultural policy-makers, researchers and funding bodies repeatedly sought to collaborate with the network. For example, the demand formulated in thesis 8 for appropriate success criteria for participatory museum projects was taken up by the Foundation for Art, Culture and History (SKKG) as part of a multi-day design thinking process. This initiative was in turn taken up by both the Federal Office of Culture (FOC) and the Institute of Social Anthropology and Empirical Cultural Studies at the University of Zurich (ISEK), with a focus on questions of impact measurement. The networking with the ISEK has since led to the launch of a working group on the topic of 'Impact research in museums', which consists of practitioners and researchers. The development of the 'Participation' tile as part of the Museum Development Goals project initiated by the NORDMETALL Foundation is also planned in this context. Furthermore, we are working with the Swiss Association for Cultural Education to develop a practical tool for planning and implementing participatory projects. These are just a few examples of what has happened in the three years since the nine theses were formulated. At the time, we would never have dared to hope that our initiative would have such a response. Now we want to further develop the potential of Network P. The goal for the immediate future is to further strengthen the network. On the one hand, we want to create a structure that is supported by the community and, on the other, we want to test new networking and collaboration formats to further strengthen participation in the museum – and we are also keen to exchange ideas with like-minded people across national borders!

Many thanks go to Eva Grädel and Martin Handschin.

If you would like to contact them, please write to info@netzwerk-p.ch.

Further information: www.netzwerk-p.ch

We would be happy to take you with us in the future and report on how the P network is developing, but also on how successful networks link, connect and mutually enrich and strengthen each other.

If you know someone who might be interested in this, please feel free to recommend our newsletter “Spotlighting Museums” and share this issue.

Kind regards,

Katja Stark, NORDMETALL Foundation